Les réformes de la formation aux métiers de la santé

Yvon Berland, ancien président d’Aix-Marseille Université est actuellement le conseiller santé de France Université. Il nous présente les différentes réformes en cours dans les études de santé des filières médicales et paramédicales, les enjeux de leur coordination et la nécessité de penser l’adéquation de ces formations avec le modèle d’offre de soins que souhaite notre pays, à ce jour encore mal défini.

Yvon Berland

Professeur de médecine émérite

Aix-Marseille Université

Au cours des dernières années, des réformes sont intervenues dans les études de santé, certaines dans le but d’augmenter le nombre de professionnels et, singulièrement, le nombre de médecins, d’autres pour donner une diplomation universitaire aux professions paramédicales. Mais ces différentes réformes sont menées en parallèle sans que l’on perçoive très bien les objectifs à atteindre pour le système de santé français. Avant que d’aborder les réformes – entrée dans les études de santé, réformes du deuxième cycle des études médicales, universitarisation des professions paramédicales – il m’est apparu utile de rappeler les difficultés d’accès aux soins que nous rencontrons aujourd’hui et leurs causes.

LA DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONS DE SANTÉ

L’accès aux soins est actuellement difficile dans un nombre croissant de territoires en France. Il existe à cela des raisons bien identifiées depuis déjà plusieurs années. Ainsi, voyant se profiler ces difficultés, le ministre de la Santé Jean-François Mattei¹ me confiait, en 2002, un rapport sur « la démographie des professions de santé² ».

Ce rapport, à partir de constats, faisait dix propositions. J’en citerai trois :

- aller vers une augmentation progressive et raisonnée des différents numerus clausus des professions médicales et pharmaceutiques, avec notamment un relèvement progressif, jusqu’à à 8 000 en 2007, du numerus clausus des études de médecine ;

- redéfinir les métiers de la santé, la création de passerelles professionnelles, la mise en place du partage de tâches… pour permettre aux professions paramédicales d’accéder à d’autres corps de métier, comme des métiers à créer dans le cadre de masters auxquels les médecins pourraient déléguer une partie de leur activité ;

- prévoir la formation des métiers de la santé dans le cadre universitaire… Ainsi une infirmière, après l’accès à trois ans d’une licence professionnelle en soins infirmiers pourrait, au terme de deux années de formation théorique et pratique, accéder à un master qui lui donnerait une compétence spécifique. Au-delà du master, cette formation universitaire pourrait tout naturellement autoriser l’accès à une thèse.

Alors que ces propositions ont été faites en 2002, le constat est que le numerus clausus des études médicales porté à 8 000 n’a été atteint qu’en 2017 – et non en 2007 – et que les métiers intermédiaires, tels que les pratiques avancées de niveau master, n’ont été inscrits dans la loi qu’en 2016, les décrets d’application pour les infirmières de pratiques avancées ne sont parus qu’en 2018.

On peut ajouter à cela que la démographie des médecins, notamment, a trop reposé sur une approche quantitative en considérant qu’un départ devait être compensé par une arrivée alors qu’il aurait été plus pertinent de considérer le temps médical consacré au patient dans une période d’évolution sociétale où les plus jeunes souhaitent mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle que ce qui a été le cas pour leurs aînés.

LES RÉFORMES DES ÉTUDES DE SANTÉ

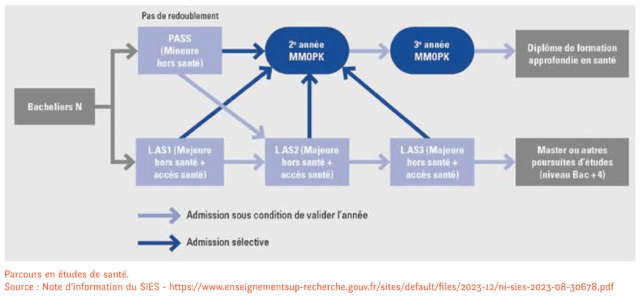

La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a modifié l’accès au premier cycle de formation de santé médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie (MMOP) en supprimant, à la rentrée 2020, la première année commune aux études de santé (PACES) et les numerus clausus.

L’accès aux études de santé peut désormais se faire par trois voies :

- le parcours avec accès spécifique santé (PASS), dirigé par la composante santé de l’université, avec une formation majeure santé et une mineure hors santé proposée par l’université ;

- la licence avec option santé (LAS), dirigée par une composante hors santé de l’université, avec une formation majeure disciplinaire hors santé et une mineure santé ;

- des passerelles depuis certaines formations donnant accès au titre de diplôme d’État d’auxiliaire médical (voie très minoritaire par rapport aux deux précédentes).

Cette réforme avait deux objectifs prioritaires :

- augmenter, au travers d’un numerus apertus, les effectifs des professionnels de santé et singulièrement des médecins ;

- diversifier le profil des étudiants jusque-là focalisé sur des bacs scientifiques avec mention bien ou très bien.

Après quatre ans, le bilan qui est fait de cette réforme est relativement partagé :

- une réforme difficile à comprendre pour les lycéens, les étudiants et les familles ;

- une réforme complexe à mettre en oeuvre qui a souffert d’un manque de préparation, notamment sans attendre les retours des expérimentations qui avaient été lancées et une sous-évaluation des moyens humains et matériels nécessaires ;

- une grande hétérogénéité de mise en place de cette réforme d’une université à une autre ;

- un échec de l’objectif de diversification des profils ;

- des places non pourvues en pharmacie et maïeutique en grand nombre.

On peut souligner que les universités se sont pleinement investies dans cette réforme pour le moins complexe.

Quatre ans après sa mise en place, le Sénat a demandé un rapport d’évaluation de cette réforme de l’accès aux études de santé à la Cour des Comptes. Les conclusions devraient être connues d’ici à la fin de l’année. Il apparait à présent évident de simplifier la réforme afin qu’elle soit plus compréhensible pour nos concitoyens, plus lisible pour les lycéens et les étudiants et moins « pénalisante » pour la filière pharmacie.

La réforme du deuxième cycle des études médicales

La réforme du deuxième cycle des études de médecine a été pensée pour améliorer la formation universitaire jugée trop stéréotypée et manquant d’accompagnement à l’orientation et d’occasions de découvrir les types d’exercice et les spécialités.

Elle vise aussi à valoriser le parcours de l’étudiant au cours de son deuxième cycle (aptitudes acquises, réflexion sur la construction de son orientation et son projet professionnel…), pour lui permettre un choix de spécialité en accord avec ses souhaits et, in fine, un exercice mieux préparé et moins aléatoire.

Le changement majeur est le remplacement des anciennes épreuves nationales classantes (ECN) par deux types d’épreuves nationales : les épreuves dématérialisées d’évaluation des connaissances (ED), comptant pour 60 % de la note finale, et les examens cliniques objectifs et structurés (ECOS), pour évaluer les compétences et le savoir être face au patient, comptant pour 30 % de la note. Vient s’ajouter la valorisation du parcours de l’étudiant (10 % de la note).

A l’issue de cette première année de mise en œuvre, le constat est une bonne complémentarité entre les ED qui évaluent les connaissances et les ECOS qui témoignent des compétences acquises.

Ceci étant, cette réforme demande une forte mobilisation des ressources humaines, une organisation qui est lourde. Il s’agit de s’assurer que l’ensemble des contraintes résistent au temps.

L’universitarisation des professions paramédicales

Depuis les années 2009-2010, notre pays s’est lancé dans un processus d’universitarisation des professions paramédicales, processus conférant le grade de licence ou de master. Comme je l’avais mentionné dans mon rapport de 2002, cette évolution est essentielle à la fois pour valoriser les compétences des professions paramédicales mais aussi pour leur donner des perspectives de carrière dans le soin par une diplomation universitaire. Dans un premier temps, ce processus, tout en impliquant l’université partiellement, n’a pas conduit à un diplôme universitaire signé par les présidents d’université mais seulement à une reconnaissance d’un grade universitaire. Dans le cadre de la mission d’accompagnement de l’universitarisation des formations paramédicales pilotée par la Pr Christine Ammirati, un travail a été conduit en 2023 en vue de l’accréditation par les universités à délivrer le diplôme d’infirmière de bloc opératoire (IBODE) de niveau master. Cette mission interministérielle poursuit ses travaux dans le cadre de l’universitarisation de la formation des infirmières (IDE) qui devrait prendre effet à la rentrée 2025 ou 2026. Dans le cadre de ces travaux impliquant notamment instituts de formation, régions, universités, l’universitarisation est pédagogique même si certains sites souhaitent aller vers une universitarisation organique.

Les infirmières de pratiques avancées (IPA) sont formées à l’université depuis 2018 avec une reconnaissance par un diplôme de master.

Par ailleurs, avec la création au sein du Conseil national des universités d’une section pour les sciences de la rééducation et de la réadaptation et d’une section pour les sciences infirmières, il est possible à présent, pour les personnels paramédicaux, d’accéder à des fonctions de maître de conférence ou de professeur après l’obtention d’une thèse d’université. Ce sont actuellement des fonctions mono-appartenantes qui devraient évoluer rapidement vers des fonctions bi-appartenantes universitaires et soins.

LES AUTRES RÉFORMES

Pour le diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale, une quatrième année a été introduite. Cette année dite « de consolidation » doit se passer préférentiellement dans des territoires à faible densité médicale. Les étudiants seront des « docteurs juniors », titulaires d’une thèse d’exercice et exerçant en autonomie sous la supervision d’un praticien maître de stage agréé par l’université. Elle doit débuter en novembre 2026. Il faudra être attentif à ce que cette quatrième année soit une véritable année de formation avec un bon accompagnement et non pas une mesure dont la seule intention serait de palier aux déserts médicaux.

Pour ce qui est des études de maïeutique, la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sagesfemmes introduit une sixième année de formation au terme de laquelle sera délivré le titre de docteur en maïeutique. Cette réforme doit faciliter l’accès à la recherche et contribuer à constituer un vivier d’enseignants chercheurs avec une double appartenance académique et soins.

L’URGENCE D’UNE RÉFLEXION SUR LE MODÈLE D’OFFRE DE SOINS

Ces dernières années ont été marquées par des réformes pour l’accès aux professions de santé : accès aux études MMOP, réforme du deuxième cycle des études médicales, processus d’universitarisation des professions paramédicales. Peu de place a été réservée à l’évolution des métiers de prévention et de soins avec l’avènement du numérique et de l’intelligence artificielle. Cette approche devra rapidement s’imposer. Par ailleurs, avec le souhait d’augmenter fortement le nombre de médecins, il faudra rester attentif à conserver une formation de qualité permettant à ces médecins d’avoir un socle de connaissances pour s’adapter aux progrès à venir.

Mais ce qui me parait le plus inquiétant c’est l’absence de réflexion et de décision concernant le modèle d’offre de soins que souhaite notre pays. On veut former beaucoup de médecins (16 000 en 2027), on veut former des professions paramédicales avec des compétences leur permettant d’avoir des activités jusqu’à présent réservées aux médecins, mais quelle perspective démographique pour ces professions dans quinze à vingt ans ? En définitive, veut-on un système « tout médecin » et, dans ce cas, il faudra effectivement former beaucoup de médecins, ou veut-on plus de collaboration entre les différentes professions de santé, notamment entre médecins et professions paramédicales pour une intervention graduée des compétences, ce que personnellement je conseillerais. Cette réflexion sur le modèle de l’offre de soins que notre pays souhaite est à présent une urgence pour définir les professionnels à former, lesquels et combien.

¹ Professeur de pédiatrie et de génétique médicale, Jean-François Mattei a été Ministre de la Santé de 2002 à 2004.

² Mission « Démographie des professions de santé ». Rapport présenté par le Pr. Yvon Berland, novembre 2002. https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/024000643.pdf

Cet article est tiré du n°439 de notre revue la Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Retrouvez l’ensemble des numéro dans notre rubrique VRS.